发挥社科人才优势,排解社区抗疫难题

我院《社会科学》杂志社社长、总编、哲学研究所研究员姜佑福3月底即响应市委组织部的统一号召,以党员身份向所在社区报到。

4月中旬,小区疫情形势严峻,17个楼栋8个有阳,居民出现焦躁情绪。姜佑福再次向居委主动请缨,在居委授权之后,立即着手建立了17个楼栋交流群和小区抗疫大群,同居委领导下的志愿者群,构成三级信息传递反馈和事务协调机制,每天及时发布小区疫情动态,督促和帮助居委及时反馈回应居民合理诉求,引导小区舆论方向,安定人心,得到广大居民的高度肯定,被居委誉为“小区定海神针”。

倾力做好物资配送“最后一百米”

我院经济研究所副研究员张申,所在社区有1000余户居民。为落实“足不出户”政策并保障民生,张申在确保科研教学工作顺利完成同时,协助居委会共同抗疫,服务楼道居民,并加入物流志愿者服务队。

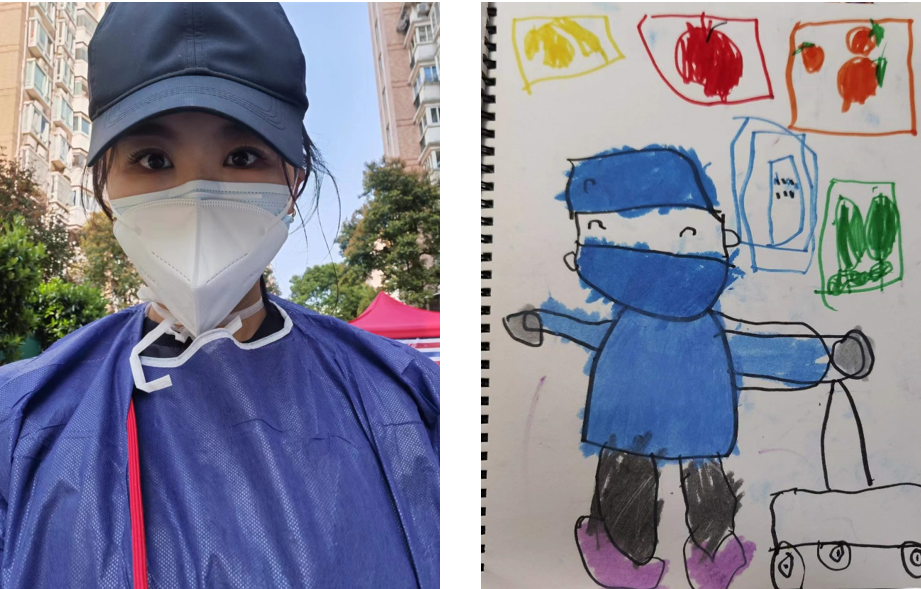

为解决好物资配送的“最后一百米”,张申来往穿梭于偌大的社区之中,为居民尤其是老年人搬运和分发物资,也以肩挑手扛的方式把爱心、温暖传递给身边的每一个人。张申的女儿常说:“我妈妈去做小蓝志愿者啦!”她在楼上和妈妈招手,并且还画了一幅画,对所有参与抗疫的志愿者表达敬意。

科研人员化身“配药侠”

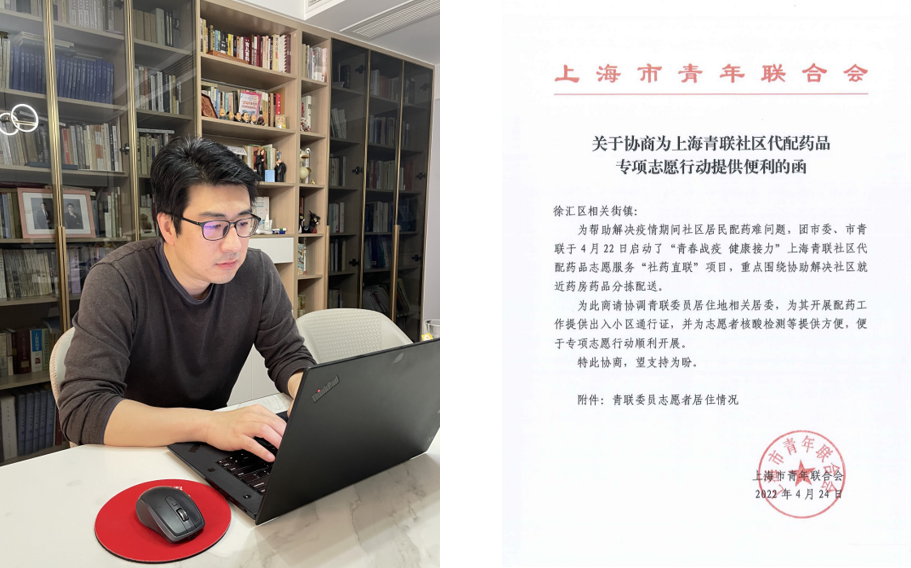

面对突如其来的疫情,我院历史研究所研究员徐涛,走出书斋,化身配药侠,投身代号“社药直联”的志愿活动中。

为打通特殊药品配药难和药店派单难两大“堵点”, 团市委、市青联发起一场名为“青春战疫、健康接力”的专项志愿行动。动员令,让徐涛内心一热,于是第一时间报名参加,投身到志愿服务之中,并担任“社药直联”项目志愿者队伍徐汇分队的队长。

一接到各方汇集的徐汇求救信息,徐涛总是在第一时间完成案情求证,完成任务布置。4月25日上午,徐汇区何先生因为胃癌切除手术后,封控在家,化疗药品急缺,请求帮助。通过电话问询,得知老人家有“帮困医保卡”等实情。当天下午,徐汇分队的志愿者就将其所急需的替吉奥胶囊、奥美拉唑送到了老人家手上。何先生如愿收到药品,电话中声言感受到了上海这座城市的温暖,执意手写公开信一封,以表感谢。

作为队长,徐涛特别重视队员们的日常防护。在他日复一日的苦口婆心碎碎念中,“社药直联”徐汇分队无一人是“战斗减员”。

疫情防控和教学工作两不误

我院城市与人口发展研究所副研究员杨传开第一时间参与到了所在小区的疫情防控工作中。由于小区老人较多,一些老人没有手机或者不会操作健康云二维码,前期作为核酸检测志愿者主要帮助老人操作和打印核酸检测二维码以及为小区居民发放保供物资等,协助小区核酸检测工作顺利开展。

随着志愿者队伍的不断壮大,杨传开主要作为所在楼栋的楼道志愿者,负责本楼栋居民的信息传达、核酸组织、抗原发放、物资发放以及楼道消杀等工作,积极宣传防疫政策,及时了解居民诉求,掌握楼栋人员动态情况和人员健康状况,有效保障了楼栋居民需求,极力协助社区做好疫情防控工作。

此外,在疫情期间,杨传开还发挥研究专长,结合志愿者经历,及时向有关部门撰写提交了《关于规范疫情防控社区志愿者的建议》专报,呼吁加大对志愿者防护知识宣传力度和培训力度,保障志愿者安全等,为抗疫工作献计献策。同时,杨传开努力做到疫情防控和教学工作两不误,他按时开展线上教学,与学生积极沟通交流,关心研究生的生活和学习状况,了解学生在封控期间遇到的困难和问题,加强心理疏导。

杨传开说:“万事开头难,前期连续多天参加核酸检测志愿服务且每次需要连续工作数小时,有时赶上雨天,工作条件更为艰苦,尽管有些疲惫,但能够帮助到小区居民仍感到由衷高兴。回头看,从本小区第一栋楼出现确诊病例到数栋楼出现确诊病例再到今天小区逐步清零,从封控区到管控区再到防范区,离不开居委干部、志愿者团队和全体居民的共同努力,相信在大家共同努力下,一定会早日取得抗疫胜利。”

扎根楼宇,融入基层,奋战抗疫第一线

我院宗教研究所研究员张永广所居住的“兴文大楼”位于当下疫情最严重的街道之一——半淞园街道。“兴文大楼”是一幢共有三十层的楼宇,疫情暴发时的实际居住人口已接近500人。自2022年3月4日,兴文大楼就被临时封控。

疫情暴发以来,张永广按照党组织要求,第一时间完成党员基层报到。4月下旬,兴文大楼所在的西陵新村第二居委会迎来下沉干部。在随后的志愿者队伍组建中,张永广被任命为“兴文大楼”的点位志愿者负责人,真正扎根楼宇,融入基层,冲在抗击新冠疫情的最前线。

担任楼宇志愿者负责人后,张永广开始组建志愿者团队,并对志愿者工作分为“场内”“场外”两部分。“场内志愿者”主要负责楼宇内的助老帮扶、配药信息采集、工作简报编写,“场外志愿者”则负责核酸检测协助、抗原分发、生活物质分发。

作为楼宇志愿者负责人,张永广除做好与居委的协调对接外,更在具体工作中身先士卒,冲在前面。对工作简报中的数字与日期,张永广都要与居委工作人员一一核对;并多次协助核酸检测。在抗原发放过程中,鉴于楼宇异常楼层较多的情况,为减少人员流动频次,张永广召集两名驻楼工作人员,穿着密闭的“大白”衣服,逐层逐户分发,三个半小时下来,几近虚脱。在生活物资发放中,张永广认真清点物资数量,全力参与搬运,组织有效分发,进而做到不漏一户,并将富余物资优先补给楼内的孤老家庭。

在志愿者团队的努力下,当前楼宇内居民的情绪渐趋平稳,战胜疫情的信心越来越强,坚信“大上海保卫战”一定能取得胜利!

志愿者体验中的研究感悟

作为一名科研工作者,在疫情防控中该发挥什么作用?我院社会学研究所副研究员薛亚利,在武汉疫情期间就写了不少内参专报,此后两年内申请了相关研究课题,疫情防控成为她个人不断拓展的研究领域。

在上海疫情期间的防疫志愿者经历,让她拿起笔为志愿者建言献策。社区封控管理的形式,对所有人都是前所未有的挑战,社区承压巨大人手急缺。薛亚利和她的丈夫双双扫码加入社区志愿者群。还记得志愿者上岗的第一天,风大雨大,工作棚围挡被吹鼓起来……她看到志愿者们有啥穿啥;雨水打湿了眼镜,他们脱镜擦拭;地面积水很深灌进鞋内,他们加双鞋套;传递物品手套磨破,他们疏忽未曾替换;吃饭无固定场地,他们在货架边就餐……

薛亚利表示,她自己也作为志愿者中的一员,为所有志愿者们的精神所感动,同时也为诸多防护隐患而担忧,因为志愿者是社区安全的一道门岗,如果因防护不当而感染,整个社区安全就难以保障。为此,她写出了《建议尽快编制发放<社区抗疫志愿工作者分类指导手册>,提前推出电子版》,里面提出要对加强志愿者的岗前培训、关爱防护、分类指导和岗位识别等。意见获得积极反馈,受到各方面高度重视。看到各类信息平台大量播发志愿安全防护的知识要文和培训视频,社区志愿者的防护意识不断加强,防护行为不断规范,她感到由衷的欣慰。

薛亚利表示:“社区志愿者特殊的身份体验,它让我意识到学者的工作不仅仅在屋中案头,更应走出家门,走进社会生活,在危急关头,积极建言献策,传播正能量,是每位社科工作者的重要职责。”

体会防疫抗疫的点点滴滴

疫情期间,我院文学研究所副研究员冯佳第一时间完成了线上和社区双报到,积极投身到防疫抗疫的工作当中。

冯佳积极参加所在社区志愿服务,主要参与到了社区抗疫物资的整理、搬运、分发工作中。她还主动帮助社区团长整理团购信息、帮助邻里协调参与物资发放。此外,小区封控之后,她主动匀出家里购置的部分口罩、酒精、棉签等防疫物资分给小区邻居、志愿者,以解燃眉之急。

除了参与社区防疫之外,冯佳还积极参与本单位防疫工作,协助做好全所职工生活物资配送。接到任务后,冯佳与同事加紧联系、连夜登记、确认名单,确保能够将生活物资第一时间派送至每位员工家中。作为研究室负责人,冯佳主动了解研究室各位同仁的身体和家庭情况,确保在做好疫情防控的同时,按计划推进各项科研工作。

在参与防疫工作的同时,冯佳尽心尽责完成教学、科研工作。一方面认真备课,及时了解学生在校的生活和学习状况,用各种与课堂内容相关的正能量信息、案例感染学生。另一方面,她尽心指导即将毕业的硕士研究生,关心其毕业论文的同时,还关心其居家生活、找工作等情况,尽量缓解其焦虑情绪。此外,三月以来,冯佳先后修订完成三篇学术论文,其中甲类、乙类期刊发表各一篇。

(来源:上海文化人才2022-05-17)